1970年大阪万博と現代音楽

-鉄鋼館「スペースシアター」の発想から万博後の顛末まで

白石美雪日本音楽学会|武蔵野美術大学

1970年の大阪万博は現代音楽のみならず、映像、建築、美術、デザインなど、あらゆる現代芸術にとって、画期的な催しだったことはよく知られている。「人類の進歩と調和」という全体のテーマにふさわしく、最先端のテクノロジーと現代芸術(前衛芸術)が結びついて、インターメディアの創作を促したことが特筆される。現代音楽においても国内外の非常に多くの作曲家たちがパビリオンの音楽に携わり、新たな実験的試みが行われた。今日はその典型例の一つとして、作曲家の武満徹が音楽プロデューサーを務めた「スペースシアター」をめぐって、その最初の発想から万博後の顚末にいたるまでのプロセスを残された文書で概観し、その意義について考えたい。とくに70年万博におけるインターメディアは、建築そのものと、再生可能な音源によるスピーカー使用と密接に結びついている点が特徴となっている。

70年万博の音楽研究

まず、70年万博の音楽研究が21世紀に入ってからも盛んにおこなわれている様子を以下に列挙する。ご覧のとおり、実際の音楽がどのようなものだったのかを探るために音源の発掘、文書の調査、また、音響彫刻の復元といった活動が行われている。

【70年万博の現代音楽に関する近年の研究】

1.各パビリオン、各施設における音楽の実態(アーカイブからの発掘)

- 「NHK電子音楽スタジオ」のCDシリーズ

- 『音の始源(はじまり)を求めて』(大阪芸術大学音楽工学OB有志の会)

- 50年間、未公開だった音資料の発掘(宇川直宏/西耕一)

- バシェ兄弟の音響彫刻の復元(バシェ協会、永田砂知子ほか)

- 文書の調査(岡上敏彦、川崎弘二、多摩美術大学アートアーカイヴセンター秋山邦晴資料など)

2.テクノロジーと現代音楽(前衛音楽)の結びつき

- マルチチャンネルテープ音楽の再現(磯部英彬ほか)

- 「音楽の空間化」の実践として(水野みか子、永岡都ほか)

3.現代音楽史と万博の関わり

- 万博史と音楽史の関連の検証(井上さつき『万博からみた音楽史』ほか)

- 日本における前衛音楽史の頂点としての評価(江藤光紀ほか)

なお、今回の発表にあたっては万国博覧会研究会(船山隆、井上さつき、柿沼敏江、永田砂知子、白石およびゲスト)での共同研究者の研究成果と知見を活用していること、また、資料閲覧や個別の問い合わせについて、高橋アキ、水野みか子、多摩美術大学アートアーカイヴセンターの協力があったことを明記しておきたい。

万国博覧会と音楽の歴史

ここで現代音楽が万国博覧会と結びついた歴史を遡ってみると、当初より行われていた楽器の展示に「音楽展示」、つまり実際に音楽を演奏してきかせる展示が加わり、その流れの中で19世紀の複数回のパリ万博では作曲コンクールが実施されたことが始まりだった。のちに国際現代音楽協会ISCMの音楽祭をパリ万博の一環として行った例もあり、同時代の音楽を組み込む企画が続いた。

第二次世界大戦後になると、現代音楽をめぐる取組はさらに大掛かりなものとなる。戦後初めて行われたブリュッセル万博では「国際実験音楽週間」が開かれて、電子音楽を中心とする新しい作品が取り上げられた一方、パビリオンの建築そのものが音楽や映像と結びつけられて、ひとまとまりの展示として体験させる、たとえばフィリップス館のようなパビリオンが現れる。フィリップス館の建設にはル・コルビュジェとその事務所にいたイアニス・クセナキスが関わり、エドガー・ヴァレーズがこのパビリオンのために電子音楽を作っている。天井と壁に膨大な数のスピーカーを埋め込んで、基本的に電子音響の空間を作ったのである。電子音響を用いて、パビリオンを視聴覚の実験空間にする傾向は、次のモントリオール万博にも受け継がれるが、フランス館で行われたクセナキスの《モントリオールのポリトープ》は、建物の設備として組み込まれるのではなく、パビリオンの中に鋼鉄で作ったワイヤーロープを独自のかたちで張り巡らし、そこに取り付けられた1400個の電球から色彩光が放たれ、4群のスピーカーから8分間の電子音楽《モントリオールのポリトープ》が流れるという仕かけだった。

こうした試みを経て、いよいよ70年の大阪万博では鉄鋼館の「スペースシアター」、ドイツ館の「空間オーディトリウム」といった視聴覚体験を可能にするパビリオンができた。70年大阪万博はあまたのパビリオンで、音と光、電子音響とテープ音楽、映像が溢れかえっていたが、この2つのパビリオンは現代音楽を視聴するための空間として、建物の設備、機構の設計段階から計画された代表的なものである。

「スペースシアター」の発想の起源

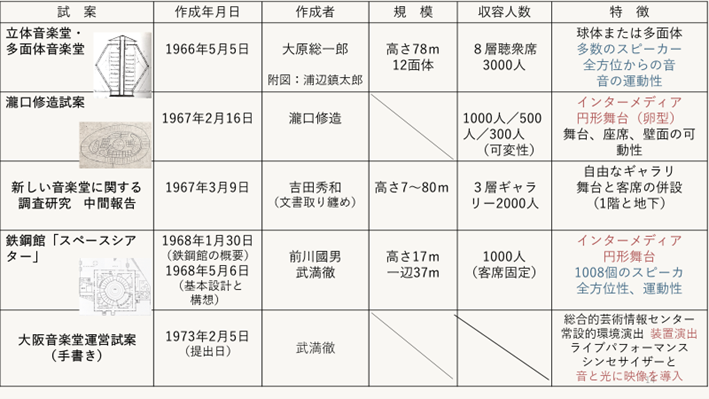

さて、ここからは「スペースシアター」に注目していく。鉄鋼館の「スペースシアター」の発想が、じつは大原総一郎の1963年のエッセイ「小鳥の音楽会と人間の音楽会」に端を発していたことは、井上さつきの論文「パビリオンと音楽―戦後の万博における前川國男」(『万博学/Expo-logy 創刊号』、62~94頁、2022年)および、万国博記念機構元職員の岡上敏彦の論文「大阪万博の鉄鋼館―その起源から休眠まで」まで」(『EXPO'70大阪万博の記憶とアート』大阪大学総合学術博物館叢書18、大阪大学出版会、2022年)ですでに明らかにされている。この間の変化のプロセスをたどるためには、概ね、以下に挙げる5つの文書の内容を読み解いていくことが必要である。

【音楽堂関連5文書】

- 大原総一郎(倉敷レイヨン社長)「多面体音楽堂/立体音楽堂」構想

1966年5月『日本万国博への一提案 音の方向性/音の遠近性/音の流動性を生かす新しい音楽会場』(1963年 随想『小鳥の音楽会と人間の音楽会』に基づく)

浦辺鎮太郎『同 附図』1966年初秋 - 瀧口修造(美術評論家、詩人)の試案

1967年2月『万国博「新しい音楽堂」についての試案』(手書き原稿) - 日本万国博覧会イヴェント調査委員会 中間報告書/報告書

1967年3月『立体音楽堂に関する報告書』 - 前川國男(建築家、鉄鋼館プロデュ―サー)による鉄鋼館「スペースシアター」の構想

- 武満徹(作曲家、鉄鋼館音楽プロデューサー)による試案

1973年2月「大阪音楽堂運営試案」(手書き原稿)

そもそも万博で音楽堂を作りたいと提案したのは大原総一郎で、音楽堂の発想を最初に記したエッセイ「小鳥の音楽会と人間の音楽会」では多数のスピーカーによって全方位からの音に包まれ、自由な音の空間移動によって音楽が命、生命を取り戻す重要性が主張されていた。

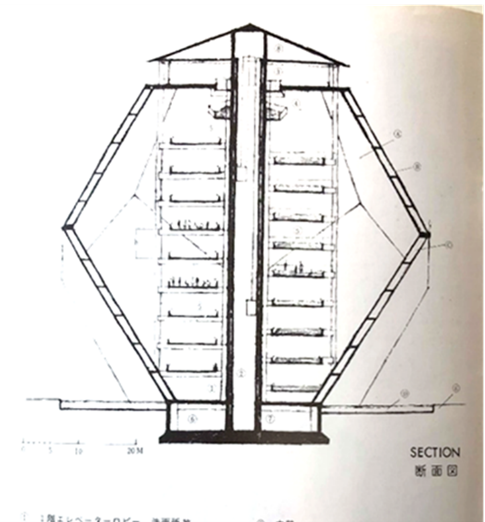

【大原+浦辺による音楽堂のイメージ】

(浦辺鎮太郎『大原総一郎「日本万国博への一提案 音の方向性/音の遠近性/音の流動性を生かす新しい音楽会場」附図』1966年初秋から)

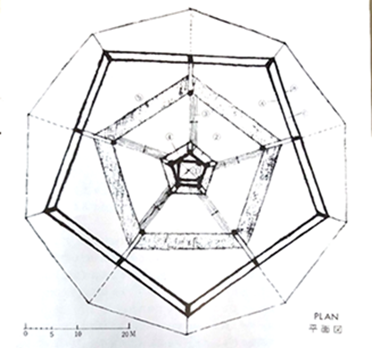

この大原案を万博協会によって実現するための「新しい音楽堂に関する調査研究」委員会が設置され、その意義と可能性について検討した。中間報告に付けられた立体音楽堂の図面では、正5角形を組み合わせて作った多面体の全体像と、聴衆が層状になった複数の階を自由に行き来して耳を傾けるという大原・浦辺案のアイディアが保存されている。

【調査研究の委員会の中間報告に掲載された図面】

(『新しい音楽堂に関する調査研究 中間報告書』1967年3月9日/14日常任理事会へ提出から)

瀧口修造の試案

しかし、じつはこの二つの案の間に、瀧口修造による「万国博「新しい音楽堂」についての試案」があった。先ほどの中間報告の直前、半月ほど前に開かれた調査研究の委員会に提出されたものである。この手書きの古い原稿は多摩美術大学アートアーカイヴセンターの秋山邦晴資料に含まれていたもので、文章の内容そのものは瀧口の死後、雑誌「みすず」の1990年12月号に復刻されているが、この手書き文書を音楽評論家の秋山邦晴が持っていたのは興味深い点である。

さて、瀧口の提案は大原・浦辺案とも中間報告案とも異なり、12面体の全体像はなく、層状に積み重ねられた客席やギャラリーもない。概念図として円形舞台と可動式の客席が記されているだけである。つまり、瀧口が中間報告の直前にこの試論を出していて、委員が「音と色と光の新しい立体的総合的芸術を可能にする音楽堂」という意見に賛同したにもかかわらず、建築のイメージそのものはほとんど中間報告に反映されていないように見受けられる。

瀧口はこの試論で、万博における音楽堂の企画の重要性を13項目にわたって説いている。その項目のうち、とくにここで注目したい重要な指摘は2つある。1つが、音楽堂は今日の日本の電子工学、音響工学、光学などの進歩を芸術表現のためにフルに利用し、発揮しうるような設備として考えるべきだという点。もう1つが、音と光あるいはその他の感覚的表現を可能な限り実現し、劇や舞踊、演奏といった人間生来の肉体的表現を包含しうるような空間にしようという点である。その結果、「お祭り広場」とは対照的な実験的な芸術が上演される場になると主張している。

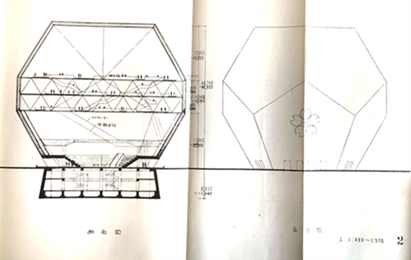

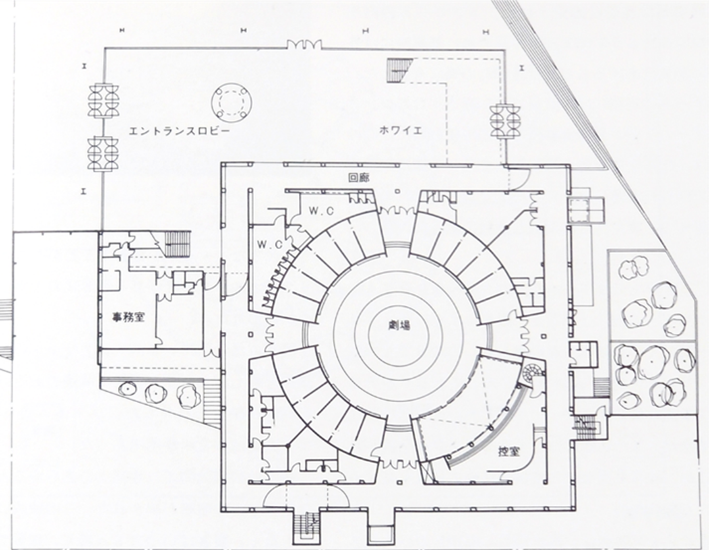

鉄鋼館「スペースシアター」の実現

大原・浦辺案、中間報告案が目ざしていた万博協会による立体音楽堂の実現は、全体の計画が同時進行するなか、規模や資金、時間的な困難などが挙げられて断念に至る。そのあとを受け継ぐかたちで、音楽堂を実現したのが、前川國男が総合監督を務めた日本鉄鋼連盟による鉄鋼館だった。平面図をみると、円形舞台があり、層状の客席やギャラリーを持たないキューブ型で、建築物としての特徴が大原・浦辺案、中間報告案ではなく、瀧口試案に近いものであることが明らかだ。そこでは光による演出が大きな効果を生み出していた。そして、この空間のために新作が委嘱され、音像の空間移動という先端的な機構を生かしたイアニス・クセナキスの《ヒビキ・ハナ・マ》と高橋悠治の《エゲン》、そして、実際にはこの最新の機構を利用しない武満徹の《クロッシング》、さらに現在、所在不明のテープモンタージュ《耳の歳時記》が毎日、この空間で鳴り響いていた。こうした実験的な芸術の上演も瀧口試案で語られていたことである。

【鉄鋼館の平面図】

(日本万国博覧会記念協会 編『日本万国博覧会公式記録 第1巻』419頁から)

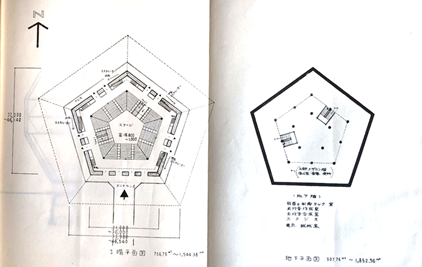

大原・浦辺による立体音楽堂案を生かして、若干の規模縮小をはかったのが中間報告案であることは明らかだ。まず、この二つの案では70mから80mの高さを想定していた。層状の客席、もしくはギャラリーが存在し、前者は3000人、後者は階層が少なくなった分、2000人が想定されている。一方、これまでほとんど注目されてこなかった瀧口修造の試案には、楕円形と円形のちがいはあるが、最終的なかたちに近い円形舞台があり、客席が周りを取り囲んでいて、層状の客席はない。したがって、観客・聴衆の数はマックス1000人が想定されている。そして、何より音と光によるインターメディアの上演が重視されている点が注目される。つまり、前川國男・総合プロデューサーと武満徹・音楽プロデューサーのもとで志向されたのは、まず、多数のスピーカーによって、全方位からの音に囲まれる体験が可能で、しかも音が運動する空間という大原案を継承しつつ、そこへ瀧口試案のインターメディア性が強く反映したものとなったと言える。

【音楽堂の試案一覧】

もちろん、全体の規模縮小は資金面の問題や万博全体の景観の中での制限など、外的要因が大きかったわけだが、その中で前川が音楽プロデューサーを委嘱した武満その人が手腕を振るったのは、音楽の空間化とインターメディア化であったことがわかる。そして、瀧口修造自身は万博協会による音楽堂が断念された時点で、思ったようなことができないなら...と万博からは手を引いてしまうが、先ほどの瀧口試案の手書き文書が秋山邦晴のところにあったということから、実験工房以来、瀧口に私淑してきた秋山と武満が、瀧口試案の主旨を実際の設計に反映させたのでは、との想像がかきたてられる。1950年代前半に瀧口修造が命名した「実験工房」という芸術家グループにおいて、ジャンルの異なる芸術家たちが協働したインターメディアの方向性が、1970年の万博まで精神的にも、また、具体的にも影響を与えてきたことの、一つの証拠となるのではないかと考えられる。

万博後の展望

「大阪音楽堂運営試案」は、万博記念協会の企画課のファイルに挟まれていた未公開の手書き文書で、先ほど述べた岡上さんの論文で紹介されている。その提出が1973年、鉄鋼館が大阪府から記念協会に寄贈された時期だということで、岡上さんは新たな動きを期待してのことだろうと分析されている。公開を前提として音楽プロデューサーを引き受けた武満が、その後の音楽堂に何を期待していたのか、ここから読み解ける内容を若干、指摘しておきたい。「音楽堂について」「企画・運営」「制作・演出」「設備・機材について」「総括」の5項目に整理して書かれていて、そのうち、「制作・演出」では「音楽堂を演出・運営する上での基本的な主題は、従来のコンサート・ホールにおいては具現されない独自のもの」であるとして、三つの企画を挙げている。一つ目の「常設環境演出」は人工的な環境を憩いの場として利用するための環境音楽や電子音楽、コンピュータ音楽、ニューロック、サウンド・デザインなどであり、次の「装置演出」は音楽堂のテクノロジーを活用した万博時のクセナキスや高橋の作品のような制作・演出や実験映画の上映、映像・光による多重演出となっている。最後の「ライブ・パフォーマンス」には「スペースシアターの当初の計画意図に沿って音楽を中心に置きながら、トータル・シアターあるいはインターメディア的なものへと内容を拡大する方向で編成する」と記されている。ここからは万博のレガシーとして武満自身が考えていたことが、やはり音楽を軸とした空間的な体験とインターメディア的な方向性にあったことがわかる。

結論

今回の発表では、大原による最初のイメージ図と最終的な設計図をみたときに私が抱いた違和感を具体的な文書を読み解くことで探った。ミッシングリングとして瀧口修造の試案を読み込んだことで、当初の発想を拠り所としながらも、そこへ別の視点を取り入れた結果であることを示せたことが一つの成果と言える。